発掘調査のさなか、近くにお住いの方との何気ない会話。

何してますの⤴、何か工事でっか?

遺跡の発掘調査ですわ。

へぇ~、何か出ましたん?

15世紀くらいの土器と弥生時代の土器が出てますねん。

昔から人が住んどったんやね~!!けど、えらい深い所から出るんやね!!

今は田んぼやけど、何百年にも亘って人が住んでたんよね~

遺跡、所謂、埋蔵文化財を調査していると、いつも思う。

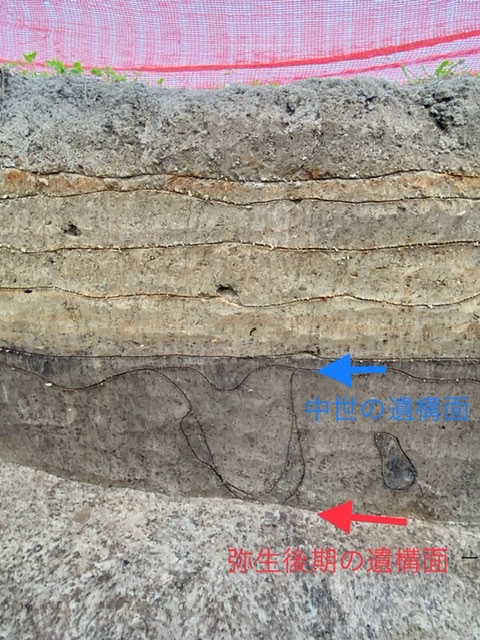

“遺構面深いなぁ。ここは2面あるのかぁ”などなど。

30年前に郷里で調査した遺跡では、現況から4m以上も掘下げて、弥生時代の水田跡を確認しました。

近現代の水田が2面、その下に厚い遺物包含層。台地の縁がようやく現れて古代の水路が巡っている。台地の裾からはまだまだ深い。2m、3m、4m・・・。

この土はどこから来るんだろう?

よくよく考えてみると、人が住まなくなって家屋の中には薄っすらとホコリが溜まっている。仮に1年間に0.5mmの塵が積もると、10年間で5mm、100年間で5㎝、1,000年間では50㎝!!

遺跡の土も同じこと。これに遠くで噴火した火山灰が降り注ぐ、洪水で土砂が流されてくる。また、各時代を生きた人々が水田や畠を作るために土を運び込む。

塵も積もれば山となる。それやぁ、4mも溜まるわなぁ!

こうした堆積土の中には、土器や石器が含まれており、その時代の人が生活した痕跡が認められる。だから堆積状況を図化し、写真を撮り、場合によっては土をサンプリングして科学分析に回す。

こうした記録の積み重ねが歴史の解明の第一歩、さてさて何が分るかなぁ!